曇り空☁️

近鉄電車に乗って四日市駅へやって来ました。

今日は四日市宿から桑名宿までの約15キロ。

いつもより短めの行程です。

なぜかというと…

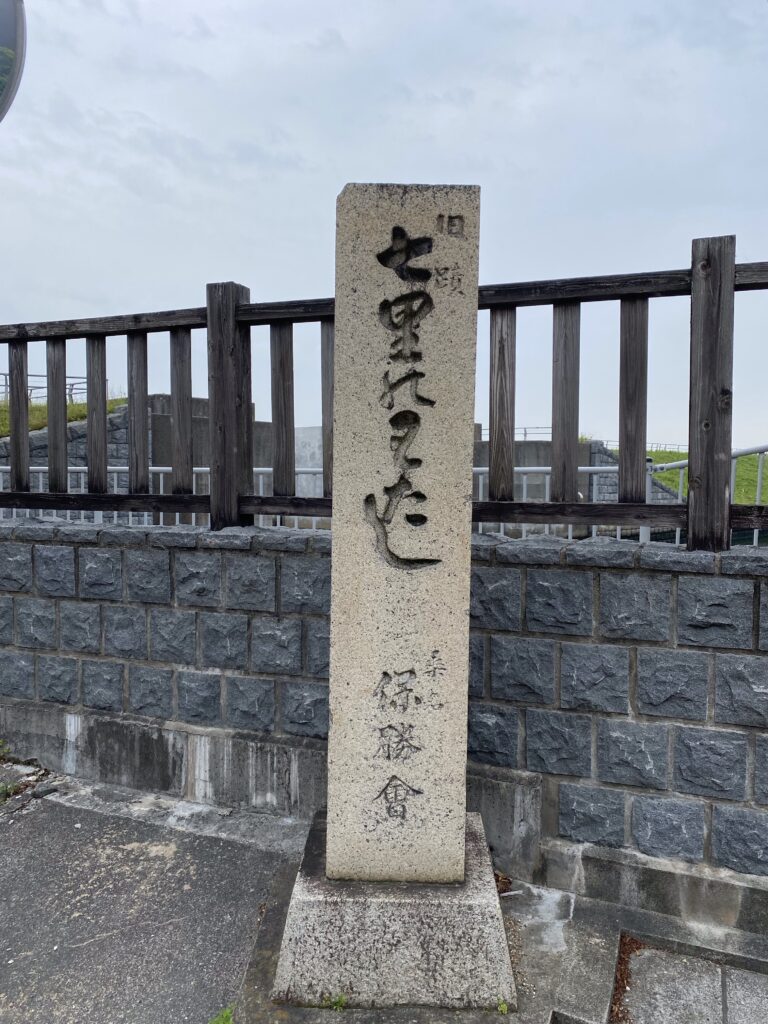

そこから先は、海の東海道「七里の渡し」と言われ、昔は舟で尾張国の宮宿まで渡っていたからです。

【道のり】

現在の旧東海道は商店街の中を歩いていきます。

朝の商店街は静かで人通りもまばら♬

この日は土曜日。

午後には人通りも増えて活気に溢れるんでしょうね😊

商店街を抜けると信州諏訪大社の分霊を歓請し産土神とされた諏訪神社があります。

国道を渡り、旧道を進むと200年以上前に建てられた(1810年建立)道標がありました!!

本陣跡、問屋場跡、脇本陣跡を通り過ぎると、なが餅の老舗「笹井屋」がありました。

創業1550年の超老舗!!

戦国武将、藤堂高虎が足軽時代から「武運の長き餅を喰うは幸先よし」として好んだ銘菓。

私も近鉄名古屋駅で売っているのを買ったことがあります。

うちの家族のお気に入りの和菓子です😊

この日は開店前で、買うことができませんでした😅

旧道を進むと海蔵川に出ます。

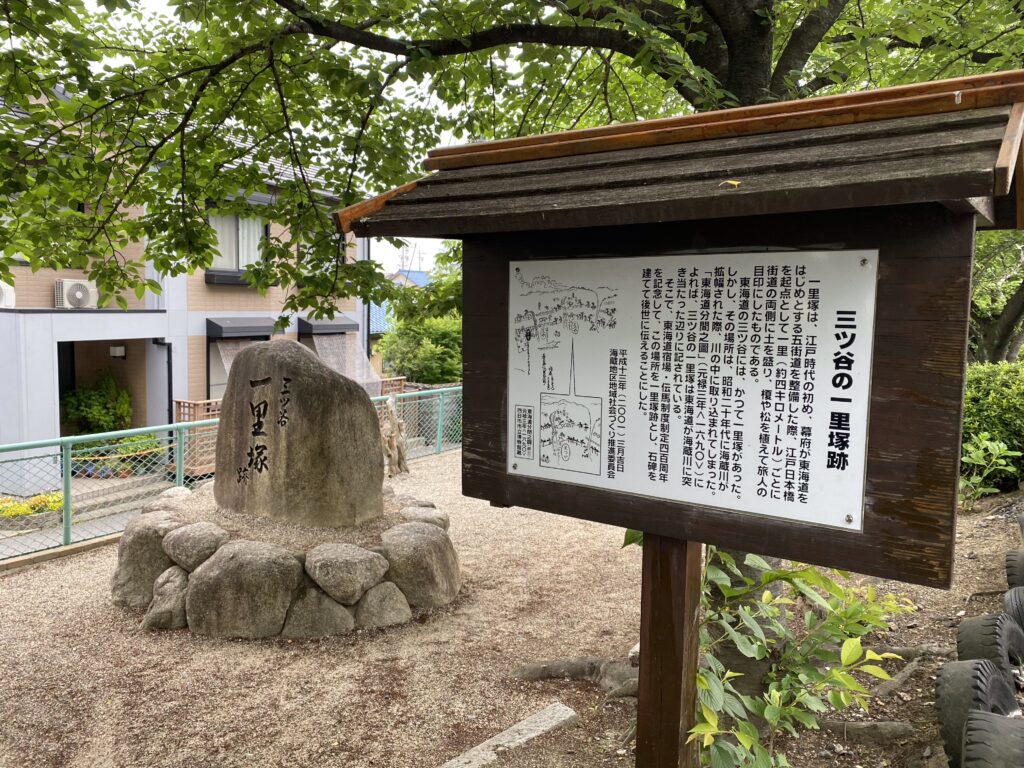

国道に迂回視橋を渡り旧道に戻ったところに、「三ツ谷の一里塚」

さらに進んで、再び国道に出て、しばらく国道沿いを歩きます。

国道には東京までの距離を示した案内表示が!

そこには393.1キロメートルと…

まだまだ長い道のりです💦

国道から住宅街の道に♬

しばらく進むと、天武天皇ゆかりの志氐(しで)神社の鳥居があります。

伊邪那岐命・伊邪那美命をお祀りしている神社で、縁結び・夫婦円満などの信仰があるそうです♬

神社やお寺が多くある旧道を進むと富田に到着♬

富田は昔、桑名藩領。

桑名と言えば…焼蛤😊

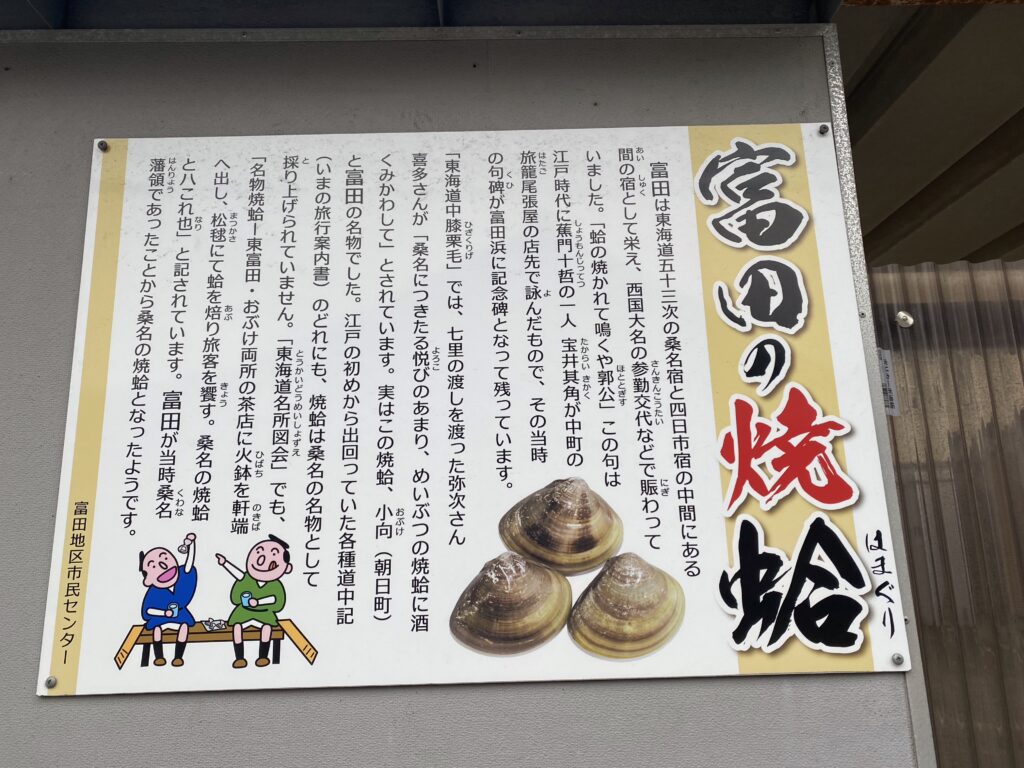

実は焼蛤が名物だったのは、この先にある小向(おぶけ・現在の朝日町)とここ富田だったそうで、案内板が立っていました。

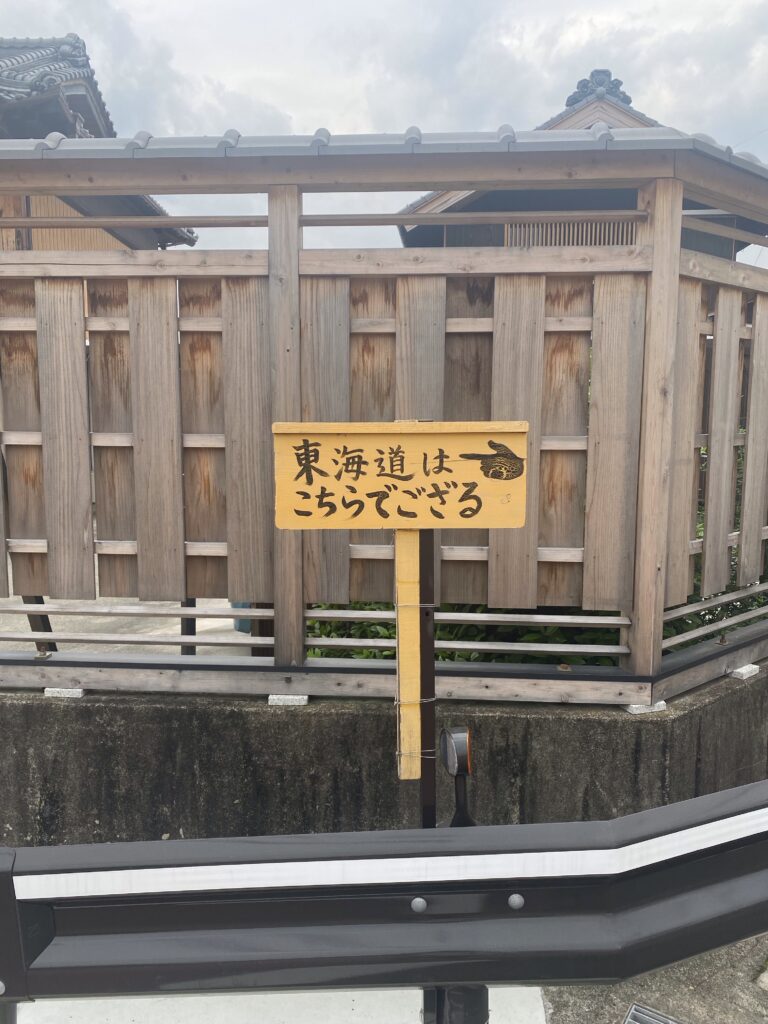

朝日町には東海道を示す案内がユーモアがあって😆

街道歩きをしていて初めてのパターンの案内でした😆

そして員弁川(いなべがわ)に架かる町屋橋を渡ると桑名市に入ります!

旧町屋橋のたもとには立派な常夜燈が建っています!!

「伊勢両宮常夜燈」で、1818年に建てられたものだそうです!!

復元された火の見やぐらが立つ場所を右に曲がり、天武天皇社を過ぎて日進小学校南交差点を左に進むと、桑名宿が近づいて来ます!!

桑名宿に入ると、石取会館(四日市銀行桑名支店として1925年建築、現在は登録有形文化財に指定)があり、「歴史を語る公園」を左に曲がると、今日のゴール七里の渡し場に到着です!!

【見どころ】

①志氐神社

垂仁天皇(3世紀後半から4世紀前半ごろの11代天皇)の御代に鎮座されたとされる神社で、天武天皇ゆかりの神社。

縁結び・夫婦円満などの信仰があつい神社です。

②歴史を語る公園

船着場を埋め立てて作られた公園で、江戸日本橋から京都三条大橋までの東海道53次をイメージできる道が作られています。

ミニ東海道って感じです😊

中山道を歩いた時も、追分宿の近くに同じようなミニ中山道がありました!😊

③七里の渡し跡

昔はここから熱田の宮宿までの七里を海路で渡りました。

伊勢国一の鳥居と言われる鳥居があります。

④桑名城址

城の北側には七里の渡し場があり交通の要衝でした。

天守閣等の建物はありませんが、石垣や堀が残っていて、九華公園として整備されています。

【グルメ】

①なが餅

茶屋街があった「日永」にちなんで命名された四日市の名物。

なが餅(永餅)を販売するお店はどこも江戸時代から続く老舗ですが、その中でも笹井屋は、現存する店の中で最も古いお店と言われています。

②桑名の焼蛤

本文でも書きましたが、元々は朝日町や富田の名物とされていたようですが、桑名藩領ということもあり、今は「桑名の名物」とされています。

七里の渡し場近くにはたくさんの料亭があり、桑名駅前に向かう道すがらにも商店街がありますので、立ち寄られた際は召し上がってはいかがですか♬

【歩いてみて】

今回は15キロの行程を歩きました。

道は平坦で国道沿いや住宅街を歩くことが多いです。

神社やお寺が多いのも印象的でした。

コンビニや食事をする場所も随時ありますので、飲み物や食べ物の補給は心配ありません。

ここから先は宮宿まで海路となりますが、現在は定期的に舟は出ていません。

したがって、迂回路である「佐屋街道」を歩いて宮宿に向かいたいと思います😊

コメント