快晴ですが、寒い朝。

JR石山駅に降り立ち、石部宿へと向かいます。

今日も草津宿までは、中山道との重複区間です。

訪れる宿場町…草津宿、石部宿

【JR石山駅〜草津宿】

石山駅からしばらくは商店が立ち並ぶ歩道を歩き、瀬田の唐橋へと向かいます。

前回、中山道を歩いた時にも通った道ですが、反対から歩くとまた違った感じを受けます😊

ほどなく瀬田の唐橋に到着♬

瀬田の唐橋は、日本三名橋の一つで近江八景にも数えられている美しい橋です。

古くは日本書紀にも登場し、「唐橋を制するものは天下を制す」と言われるほどの、軍事・交通の要衝!

前回も晴天に恵まれ、美しい景色を見ることができましたが、今回は…

ジャーン!!

寒い朝で、空気が澄んでいたので、雪を被った比叡の山並みが絶景でした!!

神領の交差点を左折、しばらく県道沿いに歩いて住宅街に入っていきます。

住宅街の中と言っても、昔街道であった雰囲気はあちらこちらに残った道♬

楽しみながら歩いていきました😊

以前訪れた住宅街のアップダウンがある道を進んで行くと、「野路の玉川(萩の玉川)に出ました。

ここは平安時代から有名になった歌所♬

日本六玉川の一つです。

野路の玉川の近くには野路の一里塚もあり、昔は栄えていたんでしょうね😊

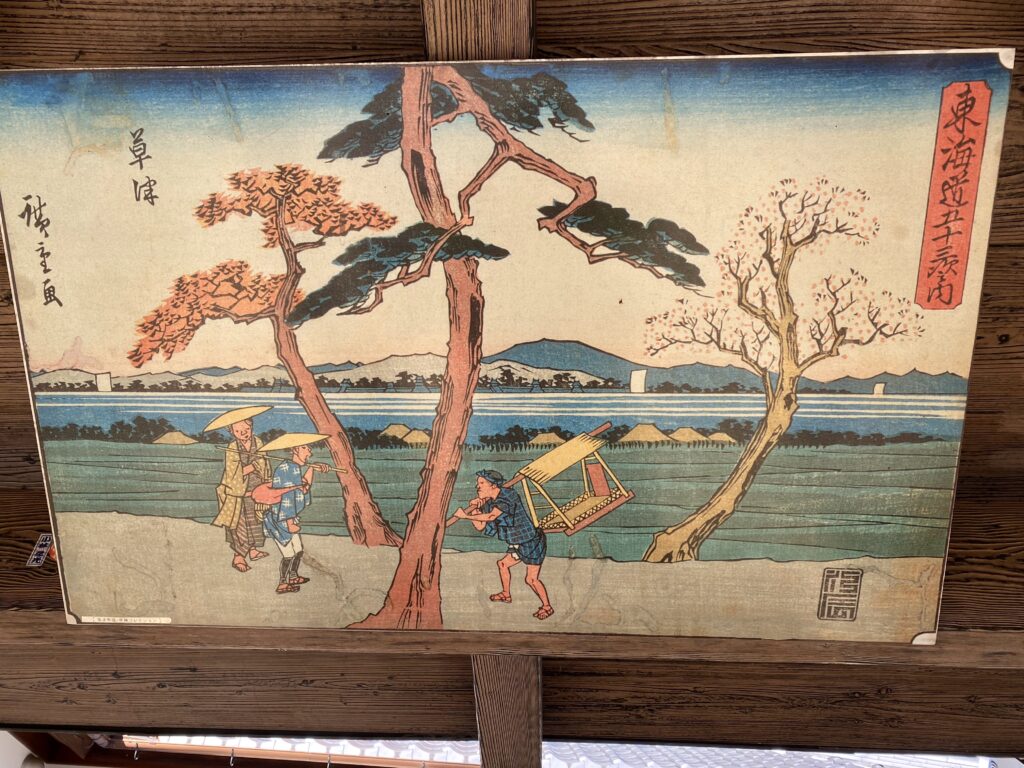

一里塚のあたりは現在公園になっていて、広重が描いた浮世絵が掲げられています♬

だんだん草津の宿場に近づいてきました。

しばらく進むと矢橋(やばせ)に出ます。

ここは「矢橋の渡し」との追分♬

ここから琵琶湖を舟で石場まで渡ると東海道の近道になっていました。

「武士(もののふ)のやばせの船は早くとも、いそがば廻れ瀬田のからはし」と言われ、天候の影響を受ける舟に乗って近道するか、遠回りでも確実な陸路を行くか…

悩みどころであった場所♬

「急がば回れ」の語源ともなった地です。

矢橋を過ぎると草津宿の中心部。

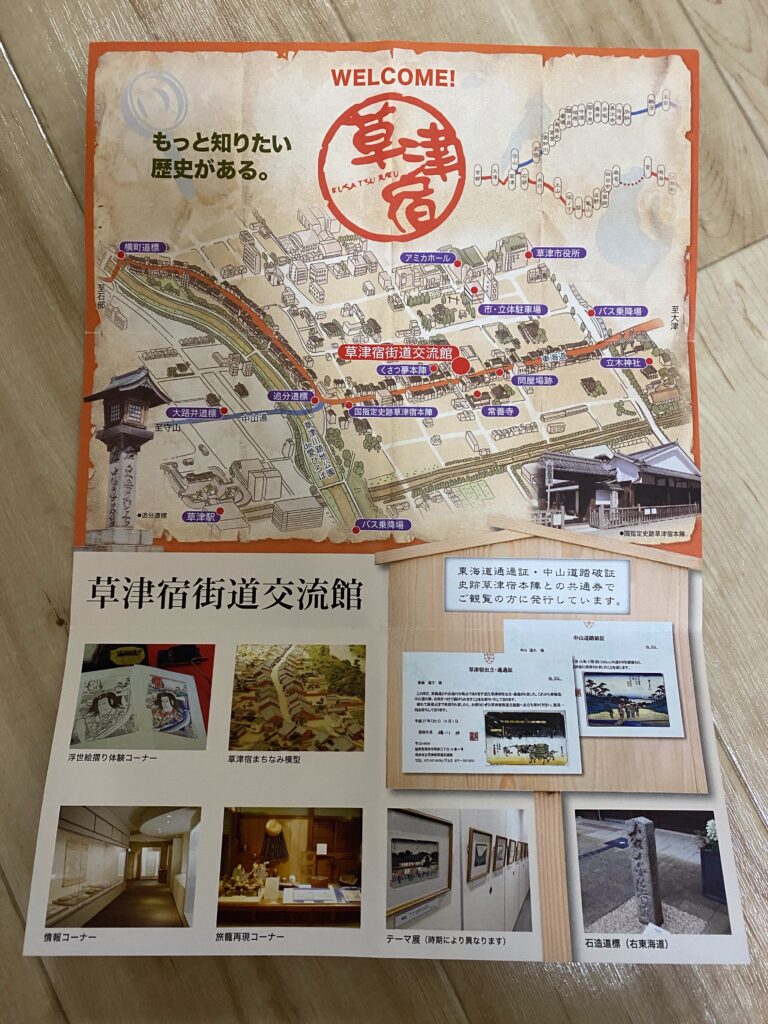

前回は、早朝だったため見学できなかった「草津宿街道交流館」に立ち寄り見学してきました😊

江戸時代の旅と街道を中心に、展示と体験で草津の歴史や文化を紹介しています😊

草津宿本陣を過ぎると、中山道との追分です。

【草津宿から石部宿】

ここで中山道との重複区間は終了♬

東海道はこの道標を右へ。

お店が立ち並ぶ道を歩いて、草津川を越えて進んで行きます。

国道を渡って進むと、「老牛馬養生所跡」がありました。

老いた牛馬を打はぎをしていた残酷さを目にした岸岡長右衛門が、打はぎを止めるようにと呼びかけ、天保12年(1841年)この地に老牛馬の余生を静かに過ごさせる養生所を設立し、広く収容された場所だそうです。

老牛馬養生所跡を過ぎると、今度は前回通った膳所城の大手門が移築された場所があります。

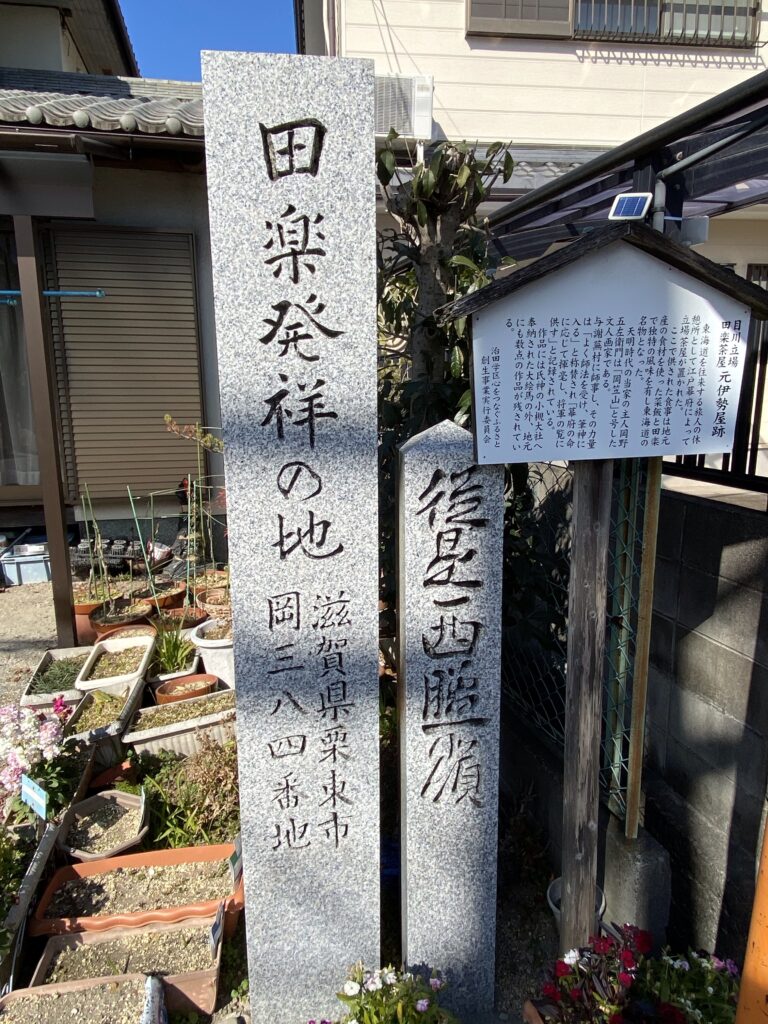

そしてその先には、東海道を往来する旅人に供された、この地の名物田楽の発祥の地であることを示す石碑が♬

この辺りは、静かな街道筋なのですが、見どころが豊富でした😊

石部宿に近づくにつれ、道は若干登りになってきました。

この登り、鈴鹿峠まで続くのではないかと思いながら、静かな風情のある街道筋を進みます。

登録有形文化財に指定された家があったり、田畑の先に見える山々の美しい景色を眺めながら進んで行きます。

石部宿の近く、名神高速の高架に差しかかったところで、道は上道と下道との別れます。

両方とも石部宿に繋がります。

東海初期の頃は、野洲川沿いの下道であったそうですが、度々の洪水で1683年、上道が開削されました。

しかし、上道は遠回りになることから、下道を通行する者が多く、度々近道禁止令のお触れが出たそうです。

実際、私が通った時も上道山道を通り、かつ遠回りなので行こうとは思いませんでした😆

五軒茶屋橋で上道と下道が再度合流。

しばらく進むと石部宿です。

石部宿は、京から江戸に向かう旅人が最初に泊まった宿場です。

京都・石部間は約36キロ♬

京都を朝出発し石部に夕方到着することから「京立ち、石部泊まり」と言われていました。

東海道51番目の幕府直轄の宿場で、いせ参宮街道との分岐点でもあり、多くの旅人で賑わっていたそうです。

残念ながら、現在は往時の賑わいはありませんが…

【歩いてみて】

今回の道のりも住宅街の中を進むことが多いですが、瀬田の唐橋をはじめ見どころは多い道中でした😊

草津宿までは途中コンビニやお店もあり補給や食事、トイレなどの心配はありませんが、草津宿を過ぎると少なくなります。

草津宿を過ぎて、石部宿に近づくにつれ道が少しづつ上りになってきます。

しかし、景色は草津宿を過ぎてからの方が良かったです😊

のどかな街道筋を楽しめますし、天気が良ければ遠くに見える山々も綺麗に見えます♬

石部宿の西の入口にJR石部駅があり、そこから帰路につきました。

次回は、石部宿の中心部を通って、水口宿、土山宿に向かいます😊

コメント