2018年の初夏、大阪・玉造から歩き始めたお伊勢参りの旅。

約200キロ、足かけ7年の歳月をかけて、ようやく伊勢神宮にたどり着くことができました。

この旅は、妻と二人で歩いた道のり。

ひとりで歩くのとはまた違った、会話や沈黙、笑いや風景の共有──そんな小さな思い出が積み重なった、心に残る時間でした。

1. お伊勢さんへ続く、いくつもの道

江戸時代、多くの人々がお伊勢参りに出かけた時代には、伊勢へと通じる道がいくつもありました。

東海道から伊勢街道をたどる道、そして大阪・京都・奈良・和歌山からそれぞれ伸びる道──。

私たちは、大阪玉造から奈良・榛原までは伊勢本街道を、榛原から三重・六軒茶屋までは初瀬街道を、そして最後は伊勢街道で内宮を目指しました。

⸻

2. 伊勢路の表情

この道のりは、大きく三つの風景に分けられます。

① 大阪・玉造から枚岡までの、にぎやかで平坦な道。

② 生駒山を越え、奈良から三重・大三までの、静けさと起伏に富んだ山道。

③ 大三から内宮までの、再び穏やかな伊勢平野の道。

①の大阪平野と③の伊勢平野は、店も多く、にぎやかで歩きやすい区間。

けれど、やはり一番心に残ったのは、②の山あいを抜ける区間です。

春日大社を過ぎ、「山の辺の道」に入る頃から、旅は静かに深まっていきます。

古代の空気が今も残るような山道。足に疲れを感じながらも、心は澄んでいくような不思議な時間でした。

⸻

3. 記憶に残る五つの風景

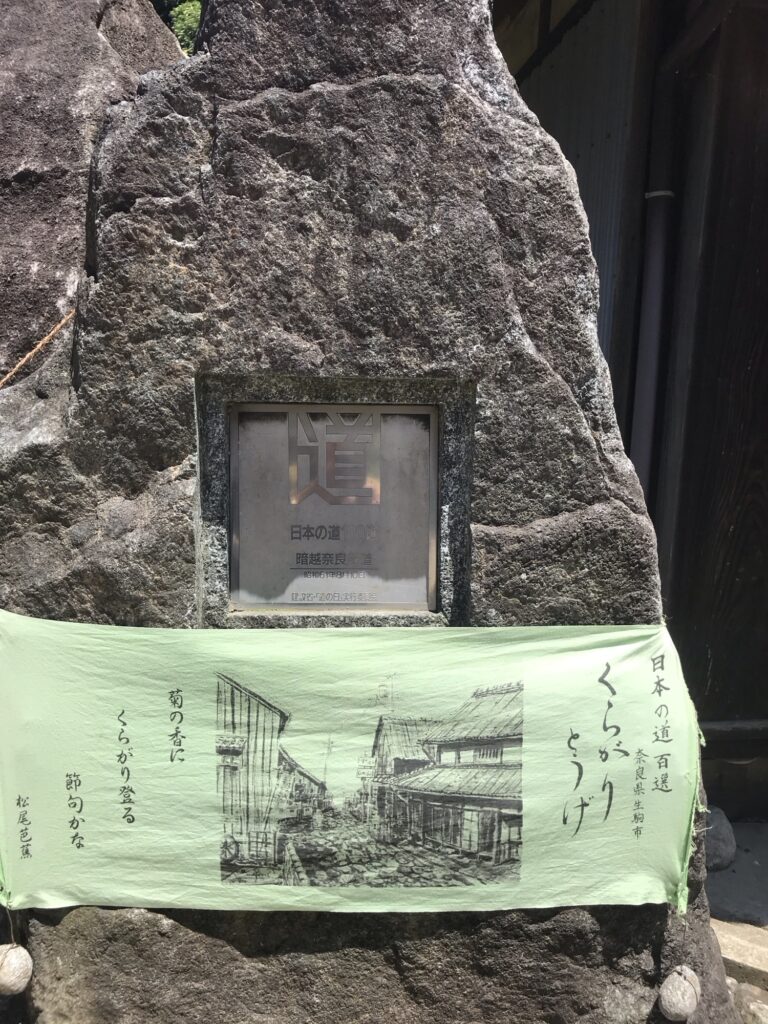

① 暗峠(くらがりとうげ)

大阪と奈良を分かつ生駒山脈にある暗峠。

かつての旧奈良街道は、ここを越えて奈良へと向かいました。

今は国道308号線となっていますが、通称“酷道”と呼ばれる激坂。

最大斜度26度の坂道は、自動車でさえ難所です。

苦労して登りきった峠で飲んだ、抹茶と和菓子の味──あれは、旅の中で一番沁みた一杯かもしれません。

② 山の辺の道

今回は旧街道を外れ、春日大社から大神神社まで「山の辺の道」を歩きました。

天理から大神神社に至る南コースは有名ですが、北コースもまた、風景に心を開いてくれるような道。

奈良盆地の向こうに、生駒山や金剛山が広がり、ひっそりと佇む神社仏閣。

歩きながら、時折ふっと何百年も前の人々と、すれ違ったような気がする──そんな道でした。

③ 長谷寺

近鉄長谷寺駅からすぐの長谷寺。万葉集にも詠まれた古刹です。

春は桜、秋は紅葉、そして冬の雪景色。季節ごとに違った美しさを見せてくれます。

国宝の本堂、断崖に建つ大殿堂、登廊、仁王門、五重塔──どこを見ても心を奪われます。

静かで、でも凛とした気配が漂う長谷寺は、いつ訪れても心が整います。

④ 六軒茶屋

三重県、伊勢街道と初瀬街道の合流点にある六軒茶屋。

昔は立場(たてば)として旅人で賑わった町です。

今でも常夜灯や大きな道標が残り、往時の面影をとどめています。

街道を歩いてきた者にとって、この町の静けさと素朴さは、本当にほっとする場所。

昔の旅人も、ここで「ここまでやっと来たか」とひと息ついたことでしょう。

⑤ 松阪宿

旅の最後の宿場町・松阪。

ここは戦国武将・蒲生氏郷が築いた城下町。

商業が発達し、三井高利、本居宣長といった偉人たちを生んだ町でもあります。

伊勢神宮まであと一歩。

でも、もう少しこの町で旅を味わっていたい──そんな気持ちになった町でした。

⸻

旅の終わりに

大阪から伊勢神宮まで、約200キロ。

江戸時代には、多い年で数百万人もの人がこの道を歩いたといいます。

伊勢神宮は、昔も今も「一度は行ってみたい」と思わせる、不思議な引力を持った場所です。

でも、お参りだけではなく、その道中にもたくさんの発見と出会いがありました。

とくに奈良県内は、歴史がそこかしこに息づく宝の山。

京都のような華やかさとはまた違う、静かで深い趣きがあります。

時に、ふと時間の流れを忘れてしまうような、不思議な感覚に包まれることもありました。

お伊勢参りはこれまで何度も経験がありますが、歩いて辿り着いた今回は格別でした。

自分の足で、風を感じ、坂を登り、汗をかきながらたどり着いたお伊勢さんは、心から「来てよかった」と思える場所になりました。

長かった旅も、こうして無事に幕を下ろしました。

車中泊もできたし、二見ヶ浦や内宮別宮の伊雑宮、月讀宮も行くことができました😊

楽しい時間でした♬

今回は歩いてお伊勢参り総集編として書いてきました。

もしこのブログが、誰かの旅のきっかけや、ヒントになれたのなら、これほど嬉しいことはありません。

最後まで読んでくださって、ありがとうございました。